イベント イベント等報告 お知らせ ブログ ワイルドライフマネジメント 未分類

オンライン特別連続講座「ワイルドライフマネジメント」質問へのお答え(第11回実施分)

2024/06/25

「ワイルドライフマネジメント」第11回実施 野生動物はだれのものか ― 野生動物管理とステークホルダー

アンケートのご質問への回答は、以下の通りです。

【講義中の質問】

Q1「ワイルドライフマネジメント」P187下から2段落目

「このなかで日本の野生動物はローマ法無主物先占にもとづく狩猟法で管理されているとし、狩猟法が制定された理由を、自由に放任すると有益鳥獣が減少して、経済的にさまざまな損害をおよぼすおそれがあるためだ」とあるが、自由放任ではないとしたらゲルマン法にすべきなのではないか?

A1 ローマ法無主物先占に基づいているが、自由放任にならないように狩猟法が制定されたとの意味です。

【アンケートによる質問】

Q2 ローマ法とゲルマン法の違いのお話から、アメリカでもシカの管理が失敗しているということで、法律の仕組みが野生動物の管理の成否に大きく関係しているのだと思います。先日『Mine!私たちを支配する「所有」のルール』という本を読み、その中で所有権の設定によって社会を動かすことができる”ソーシャルデザイン”という話が出てきたのですが、これは正に野生動物管理にも言えることなのだなと感じました。今後日本の法律は変わっていくのか?それとも今のままのルールで仕組みを上手に作って取り組んでのいくのでしょうか?

A2 クマ類を指定管理鳥獣に追加する、ハーフライフル銃を規制するなど、目先の出来事に対しての鳥獣保護管理法改正は進行しています。ですが、根本的な野生動物管理制度に関する法改正、たとえば、鳥獣保護管理法を環境省と農林水産省の共管法とする、2つの省庁(環境省・農林水産省)の二つの法律を一元化する(ワイルドライフマネジメント 第13章)は困難だと思います。土地管理義務と野生動物管理義務が無関係な現行法では、うまく取り組むすべは私には見出せません。

Q3 ヨーロッパと日本の狩猟の違いについて再度知ることができた講義でした。その中でも、ヨーロッパでは肉が高く売れるのに対し、日本ではいくらくらいで売れるもなのか、またその価値はどれくらいのものなのかというのが気になりました。また、日本での肉の価値がヨーロッパに比べて低い場合、どのような理由が挙げられるのでしょうか?

A3 日本での、価格の相場感としては、鹿ロース100gあたり800円~1,000円

https://gibieratoz.com/expensive/

ヨーロッパでのシカ肉の値段は調べていないのでわかりませんが、ジビエは高級料理として人気があります。

Q4 日本の場合は、野生動物は土地の所有形態や管理主体と関連付けられておらず、農林業被害が生じても土地所有者や管理主体が責任を問われることはないとのお話であったが、欧米など諸外国ではどのようになっているのでしょうか?

十勝地方の場合、平野部の農耕地に出没して食害などするエゾシカは冬季になると駆除を逃れ餌を求めて山奥(国有林など)に移動しますが、このように行動圏の移動がある場合、諸外国であったなら、本来の生息地は国有林と考えて林野庁の責任において国有林内で駆除が行われているのでしょうか?

欧米での猟区の設定に際しては、土地の利用状況はどのように考慮されるのでしょうか?この辺りをもう少し伺っておきたいと思いました。

A5 海外のシカ管理については、環境省のとりまとめた以下のURLが詳しいです。

http://www.env.go.jp/council/12nature/y124-04/mat01.pdf

ヨーロッパでは、有蹄類の密度を維持するために、被害補償制度が発達しています。また、国立公園や国有林では公務員ハンター、私有地はボランティアあるいはリクレーションハンターが実施(第6回講義)。

米国では、野生鳥獣の管理は連邦政府と州が責任を持つ。連邦政府が渡り鳥や絶滅危惧種を管理。州が狩猟鳥獣を管理し、狩猟についての責任と権限を有する。国有林や国立公園については、連邦政府の担当部局が管轄。有害鳥獣捕獲や個体数調整については、土地所有者・管理者による実施が原則。

Q6 自衛隊の活用は、演習地での標的活用ができないのか?自衛隊のシューティング腕が上がると思うが。

A6 自衛隊演習場においても自衛隊が有害駆除する役割をもっていません。過去には北海道のヒグマやトドの駆除に自衛隊が出動した事例はあります。

https://bunshun.jp/articles/-/60909

現在は、一部の地域で自衛隊OBによる鳥獣被害防止活動が行われています。

www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/yuuryou_jirei/attach/pdf/zirei2-22.pdf

Q7.1 イギリスのシカ管理で、撃った獲物をトラックで運んでいる写真がありました。日本の山中で、トラックを横づけできるような場所でうまく仕留めるのは難しいような気がします。ジビエとして活用するには、どうやって獲物を回収しているのですか?

A7.1 写真はノルウェーのムースです。山中で捕獲したムースを、ボートのへさきのような形の橇に載せて、人力で道路まで運搬しています。

Q7.2 〇シカは餌付けしてシャープシューティングする方法が紹介されていましたが、クマ類でも同じようなことができますか?

A7.2 クマの餌付けは危険なため、実施されていません。箱罠に餌をおけば比較的容易に捕獲できます。

Q7.3赤谷プロジェクトはクラウドファンディングなどで資金を集めているようですが、全体でどのくらいの費用がかかっているのでしょうか? ほかの地域で同じような取り組みをしようとした場合、自治体の予算や補助金などでまかなえるのかどうか気になります。

A7.3 調査や試験段階では林野庁の予算で実施しています。実際の捕獲はこれからですが、財源には、三菱地所からの企業版ふるさと納税による寄付金6千万円を充てる、と報道されています。

(上毛新聞)生物多様性の回復目指す「ネイチャーポジティブ」本格稼働へ 科学的な評価で自然の豊かさ示す 群馬・みなかみ町

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/478890

Q8 赤谷プロジェクトでシカの摂食調査(ニッコウキスゲなど)のお話がありましたが、北海道であればどのような植物を調査すべきでしょうか? 知床でも同様の調査はあるのでしょうか? また、今回の講義とは関係ありませんが、エゾシカの個体数とヒグマの個体数に関係性はあるのでしょうか? 例えばエゾシカが増えればヒグマが減る、もしくはその逆といったことがあれば、個体数管理は合わせて実施していかなければならないことになるのかと思いました。

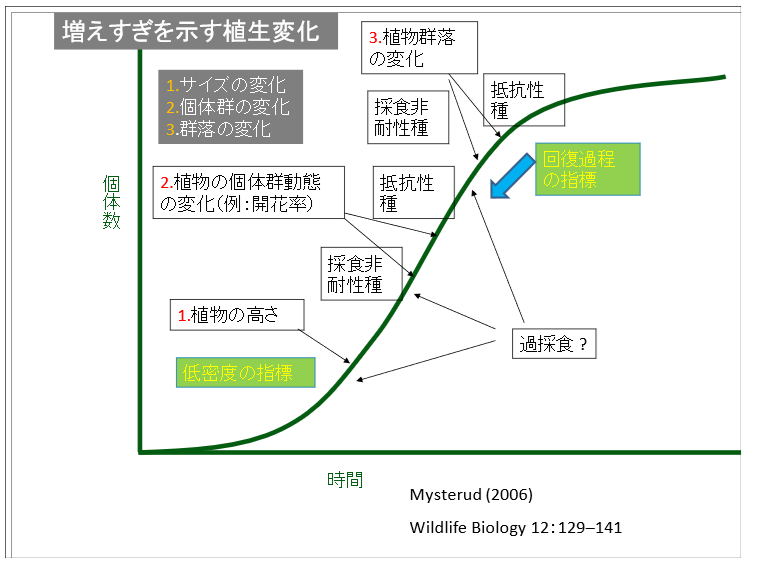

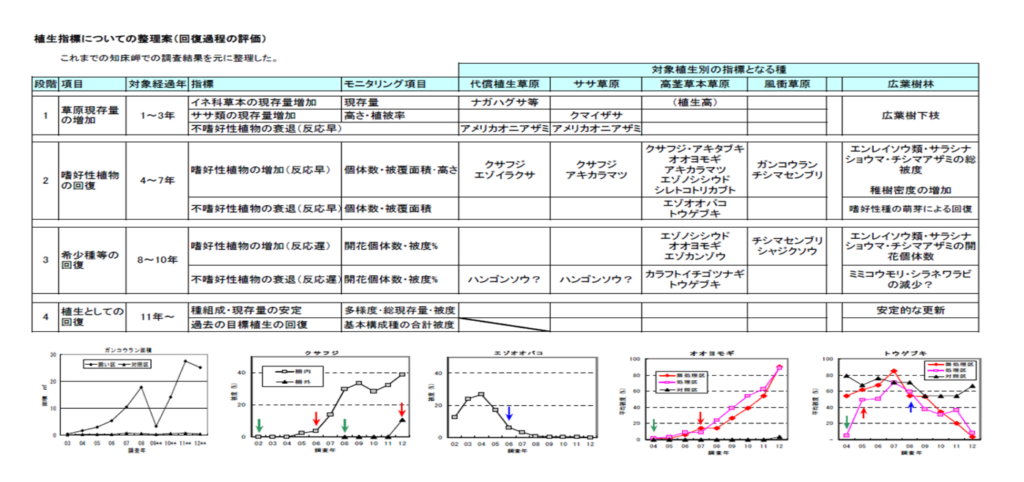

A8 以下は知床世界自然遺産科学委員会シカWGで用いられている植生指標です。

植生変化は以下の順番で生じるので、それぞれに適した植生指標を設定する。

1サイズの変化(ササ丈やイネ科草本の高さの減少)

2シカの嗜好性が高く、採食耐性の弱い植物の消失

3不嗜好植物の優占

それから、ヒグマのシカの個体数に対する捕食効果は認められないので、無関係です。

Q9① 狩猟を巡るゾーニングの話で、「高橋私案②猟区ゾーン」というのは国籍問わず狩猟免許を持たない人におけるスポーツハンティングを認めるということでしょうか。もし本認識が正しいようでしたら、スポーツハンティングを認めることによる弊害(例えば、銃の誤射事件、猟区ゾーン以外の違法狩猟の増加)も発生すると思うのですがその点どのようにお考えでしょうか?

A9① 高橋論文では、国籍問わず狩猟を認めることを前提としていないと思います。

Q9② 「狩猟学」と「森林保護学」の講義内容の違いというのはどのようなところがあるのでしょうか? また、狩猟学と森林保護学の考え方は併存することは可能なのでしょうか?

A9② 「狩猟学」はその名のとおり、狩猟に関する技術論で、森林保護学は、森林に対する病虫害、野鼠、野兎、大型獣などの害獣防除が対象になります。両者の考え方の併存はもちろん可能です。

Q9③ 自衛隊基地におけるシカ管理の問題があるとのことですが、在日米軍基地における野生動物管理、在外領土であり、一般的なアメリカ法が適用される範囲であるため講義内で話したサイクス法の適用され、野生動物の管理義務があるというロジックはやはり難しいのでしょうか?

A9③ 在日米軍基地では、狩猟免許試験を英語で受験でき、合格したら狩猟が可能です。

Q9 ④ 日本においても、英国のように「シカ管理は基本的な土地管理義務とする」というような法律を整備し、自衛隊においてもシカ管理の義務化を進めるような議論は進んでいないのでしょうか?

A9④ 進んでいません。そのような主張をしているのは私だけです。

Q9⑤ 民有林において立入禁止の表示がない限り、狩猟が認められると話されていましたが、仮に立ち入り禁止の表示があった場合であっても、スポーツハンティングではなく、行政庁の職員又はその依頼を受けた人が鳥獣管理のために立ち入り、個体数管理を行うことは認められているのでしょうか?

A9⑤ 認められていません。土地所有者が入猟を拒絶した場合でも「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下 「外来生物法」)は,国や地方公共団体の職員が特定外来生物の防除事業のために私有地に立ち入って捕獲・採取を行うことができるとしているが(第 13条,第18条第4項),鳥獣法には有害捕獲などの場合を含めて,そういった規定がない(高橋 2015).

高橋満彦(2015)Wildlife and Human Society 3(1):13−21,

Q9⑥ 秋に野生動物の資源的な価値を高まるため、狩猟者が農家に罠を外すように言うとおっしゃっていましたが、そもそも狩猟者は「動物の数が減り、動物を狩猟する機会が喪失すること」に対して異を唱えているのか、それとも「食肉等の資源として利用できる動物を農家にとられてしまう」ことに異を唱えているのかどちらでしょうか? 仮に後者の場合、農家は罠で捉えた野生動物を狩猟者に譲渡する仕組みがあれば解決するのかなと思いました。そういう点で上手くいっているのが、前講義の西興部村と美郷町の事例なのかなと思いました(質問の意図がとりにくかったら申し訳ありません)。

A9⑥ 狩猟と駆除の目的が異なりますが、それが混同されているのが問題です。西興部村では猟区における狩猟、美郷町では駆除を農家主体で実施して資源として利用しており、狩猟者は介在していません。

Q10 国(環境省)、都道府県、さらに小さな地元行政(市町村)、民間で協働して野生動物管理を実施・成功を目指す場合、主導・資金など重要となること気を付けなければならないことなど様々あると思いますが、ここは絶対おさえるべき点があればお教えください。

A10 第13回、第14回の講義で述べたいと思います。

Q11 野生動物管理について、日本のように野生動物が無主物とする考え方と、欧米のように行政や土地所有者がその役目を担うという考え方の2つの主流があるとの事でした。それぞれの考え方のメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか? 日本では野生動物管理において現在多くの課題に直面しており、どうしても日本のようなような考え方がネガティブで、欧米の考え方がポジティブという印象を抱きがちですが、必ずしもそうではないと思いますので、解説をお願いできますでしょうか。

A11 野生動物に対し、ヨーロッパでも無主物としている国もあるし、米国でも民法では無主物としています。無主物かどうかというよりも、管理主体の役割とその責任にあると思います。欧米のスポーツ狩猟によるシカ・イノシシの個体数管理は破綻しています。それに比べて、日本では狩猟のほかに、公的資金を投入した許可捕獲(有害捕獲、個体数調整)、指定管理鳥獣等捕獲事業などがあり、捕獲に対する柔軟な対応ができます。欧米では国有地の野生動物管理はその所管部局の役割ですが、日本では都道府県の役割になっていることが法制度上の問題と考えています。

Q1 自衛隊の演習場で鹿が増えているとのお話だったが、車とぶつかるなど事故等は発生していないのか?

A12 自衛隊演習場の周辺で農業被害などが増えています。

Q13 乱場の考え方について、法律の観点からもう少し詳しく教えていただきたいです?

A9⑤の高橋(2015)論文によると、

「明治20 年代に狩猟法を制定した立法者は,入猟に土地所有者の事前承諾が必要だとは考えなかった(高橋2008).現在でもその観念は持続しており」

『鳥獣法では私有地に立ち入って捕獲することに関しては改正の前後を通じて第17条で「垣,さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において,鳥獣の捕獲等 (中略)をしようとする者は,あらかじめ,その土地の占有者の承諾を得なければならない」と規定しているが,それ以外の場合は規定されていない。』とある。

結局、「入猟の承諾や拒絶に関する扱いは土地の状況と地域の慣習に左右されるなど、乱場といっても誰でも狩猟免許があれば入猟できるというわけではない点には注意する必要がある」としている。

Q14 シカのモニタリング調査でシカを撮影する際に、撮影ポイントはありますか? どこにセンサーカメラを向けると撮影しやすいなどありますか?

A14 論文や本などで調べてください。

Q15 狩猟制度について管理での課題の視点の話が多かったですが、保護についても同様の課題があるという認識で良かったでしょうか? 例で言えば、数が少なくなっている狩猟鳥獣(ヤマドリやキジ)などについて、保全の責務は土地所有者が持っておらず、保全の責務は基本的に都道府県の行政主体で進めるしか無い、という認識で良いのでしょうか? 実例で言えば、四国では絶滅のおそれのあるツキノワグマについて、保全を推進しようとした場合、県などの行政機関が保全対策を進めても、生息地改善が必要という課題が明らかになっても、土地所有者がツキノワグマほか野生動物の保全に消極的な場合は、絶滅を完全に防ぐことは出来ない。という認識で良いのでしょうか?

A15 四国のツキノワグマについては、ツキノワグマ四国地域個体群広域保護指針が策定され、関係機関の役割と連携が記述されているので、これを参照してください。

https://chushikoku.env.go.jp/shikoku/wildlife/bear/SB_shishin.pdf

Q16 北海道の国有林におけるシカ管理の経緯について、テキストでは「天然林の食害は金銭的に評価できないので、被害の中に含まれていなかった」とありました。基本的な疑問で恐縮ですが、この天然林には保護林も含まれていたのでしょうか?

A16 保護林も含めた天然林です。

Q17 大学で専門的な教育を受けた方々の受け皿として、行政機関に専門部署をおくということは、地方の財政事情を考えると難しい気がします。農林産業の一部として野生動物管理を組み込んでいく必要があるのではないでしょうか?

A17 第13回、14回の講義で述べたいと思います。

Q18 コア・カリキュラム等の修士課程などを想定した専門的かつ高度な人材育成についても重要だと思いますが、学んだ人たちの就職先などの活躍の場についてまで検討されているのでしょうか? また近年のクマの人身事故防止や野生動物の餌付け問題を考えると、小学生などの義務教育での野生動物保護管理の観点の教育も必要では無いかと実感します。義務教育等で野生動物保護管理について学ぶ指導要領の改訂や見直しなどの話や動きはあるのでしょうか?

A18 就職先(出口)については、環境省・農林水産省とも検討をしているところです。講義でふれます。義務教育で野生動物保護管理を学ぶことは検討されていません。

以上です。